蓮昇寺沿革

創立について

蓮昇寺の創立は、寺伝によれば室町時代初期とされている。当寺に伝わる資料などは現存していないため確かなことは明らかではないが、興福寺『三箇院家抄』の応永12年(1405)5月の条、宇多郡の項目に、『新開 在郡菅野 蓮昇寺領許可』と記されている為、恐らく応永12年5月が創立と思われる。

しかし、菅野の地は現在の宇陀郡御杖村にあたるので、蓮昇寺は現在の池上の地に移ってきたと考えられる。蓮昇寺の本尊薬師如来の台座裏の墨書銘には、『奉寄進 宇多郡蓮昇寺 常住本尊者也 南都四恩院住侶 賢弘 応永廿三丙申十二月七日 池上奥坊』とあり、本尊が寄進された年月日が応永23年(1416年)と記されているので、確かなものとして現在はこちらを開創の年月日としている。どちらにせよ約600年前には蓮昇寺は開創されていたと思われる。

開創時は真言宗の寺院であったが、宝永4年(1707年)に慧極禅師の高弟である泰宗禅師が入寺され黄檗宗に改められた、翌宝永5年に荒廃していた本堂・庫裏が再建され、再び法燈がともることとなった。

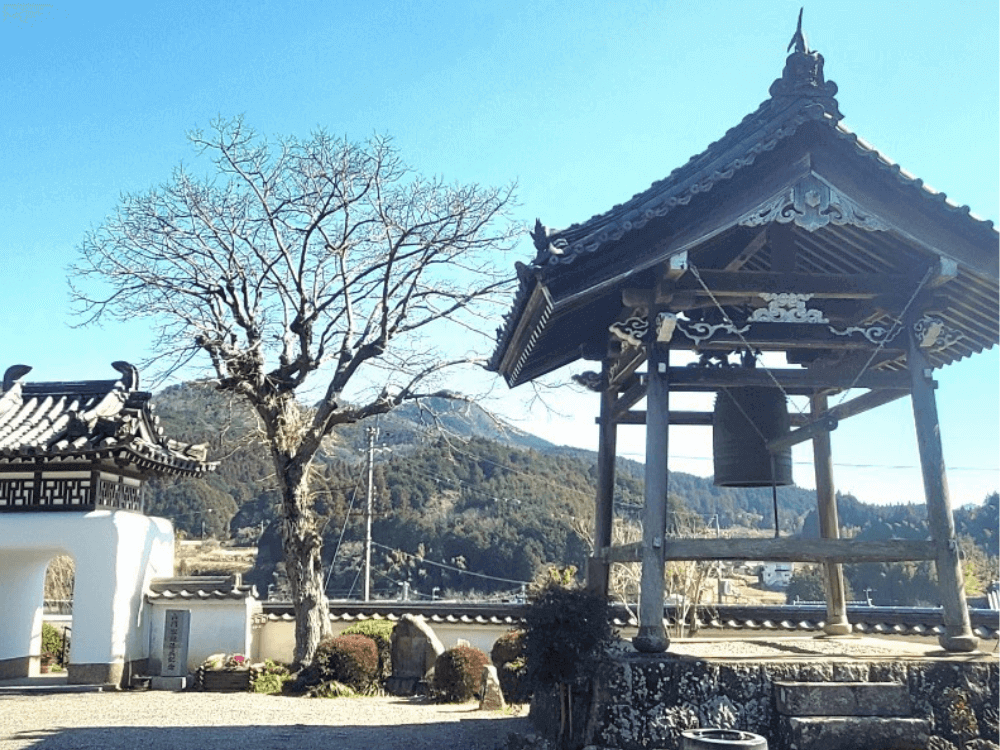

鐘楼について

その後、明治7年、第10代大心禅師が住職を退いた後は無住となり廃寺処分が下されるが、第11大雄禅師(後の黄檗第41代管⾧)が、東奔西走して廃寺処分を取り消し、大正13年に寺を同じ池上にある現在の景勝の地に移転され、新たに鐘楼を建立した。残念ながら当時の梵鐘は昭和20年に太平洋戦争に供出され、⾧らく石が代わりに吊るされていたが、昭和62年に第18代正道禅師が梵鐘を再鋳し、以降毎日朝晩にその音を響かせている。

山門について

蓮昇寺は黄檗宗になってから当代で19代となり、平成23年(2011年)に山門を建立し、現在の姿となっている。

仏像のご紹介

薬師瑠璃光如来・日光菩薩 脇侍・月光菩薩 脇侍

(中)薬師瑠璃光如来

(右)日光菩薩 脇侍

(左)月光菩薩 脇侍

薬師如来を中心に日光・月光の二菩薩を脇侍とする形式を薬師三尊といい、十二神将を護法神とする。

薬師如来(本尊)

東方浄瑠璃世界の教主といわれ、12の大願を発して、衆生の病苦などの苦患を救い、さとりに至らせようと誓った仏。古来より医薬の仏として尊信されている。

その像は、左手に薬壺を持ち、右手に施無畏(せむい)の印を結ぶのを通例となっている。薬師瑠璃光如来ともいう。また薬師如来をお祀りしているお堂を瑠璃光殿という。

日光菩薩・月光菩薩

太陽や月の光が差別なく照らすように昼夜を問わず人々を見守る仏。

薬師如来(本尊)

薬師三尊の他に12の月、方角を御守りする十二神将。十二神将はそれぞれ頭に干支をのせている。

毘沙門天

東方浄瑠璃世界の教主といわれ、12の大願を発して、衆生の病苦などの苦患を救い、さとりに至らせようと誓った仏。古来より医薬の仏として尊信されている。その像は、左手に薬壺を持ち、右手に施無畏(せむい)の印を結ぶのを通例となっている。

薬師瑠璃光如来ともいう。また薬師如来をお祀りしているお堂を瑠璃光殿という。

不動明王

五大明王・八大明王の主尊。魔を撃退し、災害悪毒を除き、煩悩(ぼんのう)を断ち切り、行者を守り、諸願を叶えさせるという仏。大日如来の化身といわれる。

黄檗宗について

黄檗宗は臨済宗・曹洞宗と共に禅宗の一つで、徳川四代将軍家綱の時に、中国(当時は明)から渡来した隠元禅師によって開かれた。隠元禅師は中国福建省福州にある黄檗山萬福寺の住持であったが、日本からのたびたびの招きに応じて、承応3年(1654年) 御年63才のときに多くの弟子たちを伴って来日された。

隠元禅師の来日を知った当時の日本の各宗派の多くの僧が隠元禅師の名声にひかれ、はせ参じて弟子になり教えを受けた。中でも、臨済宗妙心寺派管⾧であった龍渓禅師は、その位を辞して隠元禅師に参禅され、後水尾法皇と共に禅の奥義を得られるなど、隠元禅師は、その当時、沈滞がちであった日本の仏教界に新風を吹き入れ、大いに警鐘を鳴らすこととなった。

隠元禅師は、後水尾法皇や徳川幕府の尊崇を特に得て、宇治の地に寺域十万坪が与えられ、中国の黄檗山をまねて明朝様式の禅寺を創建された。寺名も同じく黄檗山萬福寺と名付けた。

隠元禅師と共に来日した建築士や仏師・文化人達によって様々な中国文化が持ち込まれ当時の日本に大きな影響を与えた。食文化ではいんげん豆を始め、タケノコ・レンコン・スイカ・寒天などが大衆にも広まった。(隠元禅師の名前は、禅師が帯来した豆がいんげん豆と呼ばれるようになったことから、その名前は人々に親しみのあるものとなっている。)

さらに、隠元禅師達渡来僧が日常で使用されていた急須を使ってお茶を飲む習慣が、後の弟子達によって広まり現在の喫茶の文化となっている。また、経典に使われていた文字や形式から現在使われているフォントの明朝体や原稿用紙が広まったともされている。この様に当時の日本では隠元禅師の来日をきっかけとして、多くの中国文化が日本で花開き、現在の我々の生活にも繋がっている。

黄檗宗は明末の中国仏教がそのまま伝わっているため、お経は抑揚があり、多くの鳴り物を用いるなど音楽的なものも多い。教義では禅宗の一派であるので他の禅宗と同じく「禅」を根本とした教えを説いている。黄檗宗の教えの一つに、「唯心の浄土、己身の弥陀」というものがあり、極楽浄土とはどこか遠くにあるものではなく、自身の心の中に極楽浄土が具わっており、自身の心の中におられる仏様に気付くことが大切であると説いている。

北畠親房公について

元弘の乱により鎌倉幕府を倒し、隠岐の島から京へ戻った後醍醐天皇であったが、尊氏の反旗により延元元年(1336)、後醍醐天皇は京の都から吉野に潜幸された。尊氏は光明天皇を立てたため、ここに南朝と北朝との二人の天皇が生まれることになり、武力による抗争と三種の神器をめぐる争奪が行われることとなった。この南朝側の中心人物が北畠親房である。

北畠親房は村上源氏の出である公家であったが、長男顕家らと共に文武両面で献身的に南朝に仕えた。娘の顕子は後村上天皇の中宮であった。この中宮の御陵は榛原の笠間にある。親房の二男顕信・三男顕能は伊勢の国司として、南朝方武力の中核であった。

親房は皇統の分裂をいたく憂い、この乱れた皇統を正さんと『神皇正統記』をあらわし、日本の国体の尊厳を訴えたことはあまりにも有名である。

北畠准后伝によれば

- 興国五年(1344)准三后を賜う。

- 正平九年(1354)中院一品准后親房と名のる。

- 和州宇陀郡福西の庄「灌頂寺」にあり、九月十五日阿弥陀院に薨ずとある。(親房は晩年、中世の大寺であった灌頂寺(かんちょうじ)で過ごし、阿弥陀院でなくなったものと思われる。)

西吉野の賀名生村には親房の墓という五輪塔が立てられているが、この五輪塔は供養塔として立てられたことが知られている。諸説があるが宇陀福西にあるとする親房の墓は重要な意味を持つ。神宮文庫の文書の中にも、親房は皇統の分裂をいたく憂い、我が国の皇統の起源を説きその尊厳を教え、国体の本質を正すと共に歴史を訓細に記録して、後世再びかかる事態の起こらないことを願い、心血を注いで認めた『神皇正統記』は、この灌頂寺の塔頭阿弥陀院で完成されたことが明らかにされている。この灌頂寺は、応永年間に戦火にあい廃寺となった。

昭和18年神宮皇學館の山田孝雄博士、東京文理科大学の由良哲二博士らによって、阿弥陀院跡の発掘調査を実施、中世の大きな寺院であったことが確認された。焼失後再興されることなく今は田畑となり、『太平記』には登場しなかったため、幻の灌頂寺となった。

当時、地元では親房公を慕い、お姿を木造に刻み「准三后さん」と畏敬し、現在福西の白山神社に保管されている。

北畠親房公顕彰会について

北畠親房公顕彰会の発足は、当寺で行っていた古文書勉強会で『北畠准后伝』や『神皇正統記』を勉強したのがきっかけである。当寺を拠点として平成17年に大門恒夫氏・吉岡芳直・片岡彦左衛門・先代住職正道和尚を中心として「大和宇陀北畠親房公顕彰会」が立ち上げられた。三重県津市三杉町の北畠神社とも懇意にしている。

- 平成21年 資料集『北畠親房公終焉の地~大和宇陀福西と灌頂寺~』を発刊。

- 平成22年 宇陀市榛原福西の灌頂寺阿陀院跡地に「北畠親房公終焉の地」の顕彰碑を建立。

- 令和5年 『雲の跡~北畠親房の生涯~』牧ともえ著を発刊。

毎年9月15日を公のご命日とし、当寺で「准后親房忌」と称して法要を行い催しを行なってきた。今後も永く後世に伝えていきたい。

刊行物のご紹介

隠元禅師(1,500円)

北畠親房公終焉の地 大和宇陀福西と灌頂寺(1,000円)

牧ともえ「おとなの絵本」

神武天皇(1,400円)

高山右近(1,200円)

購入をご希望の方は、蓮昇寺までお問い合わせください。